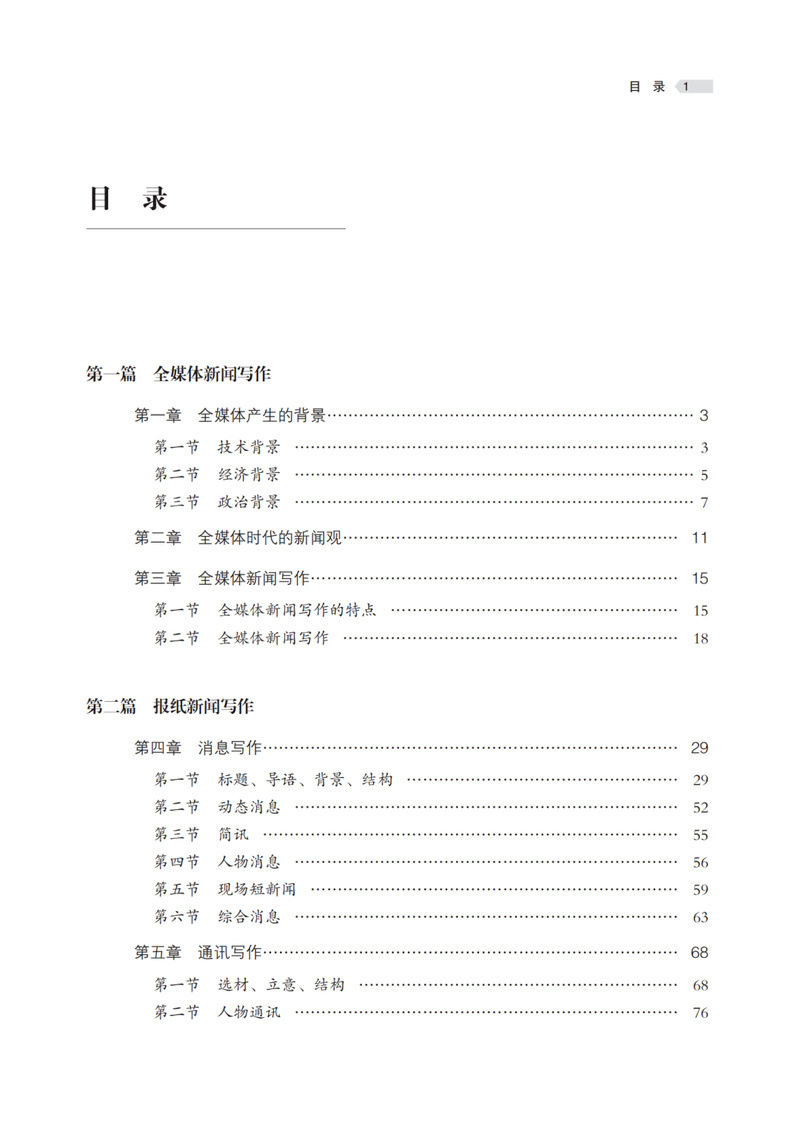

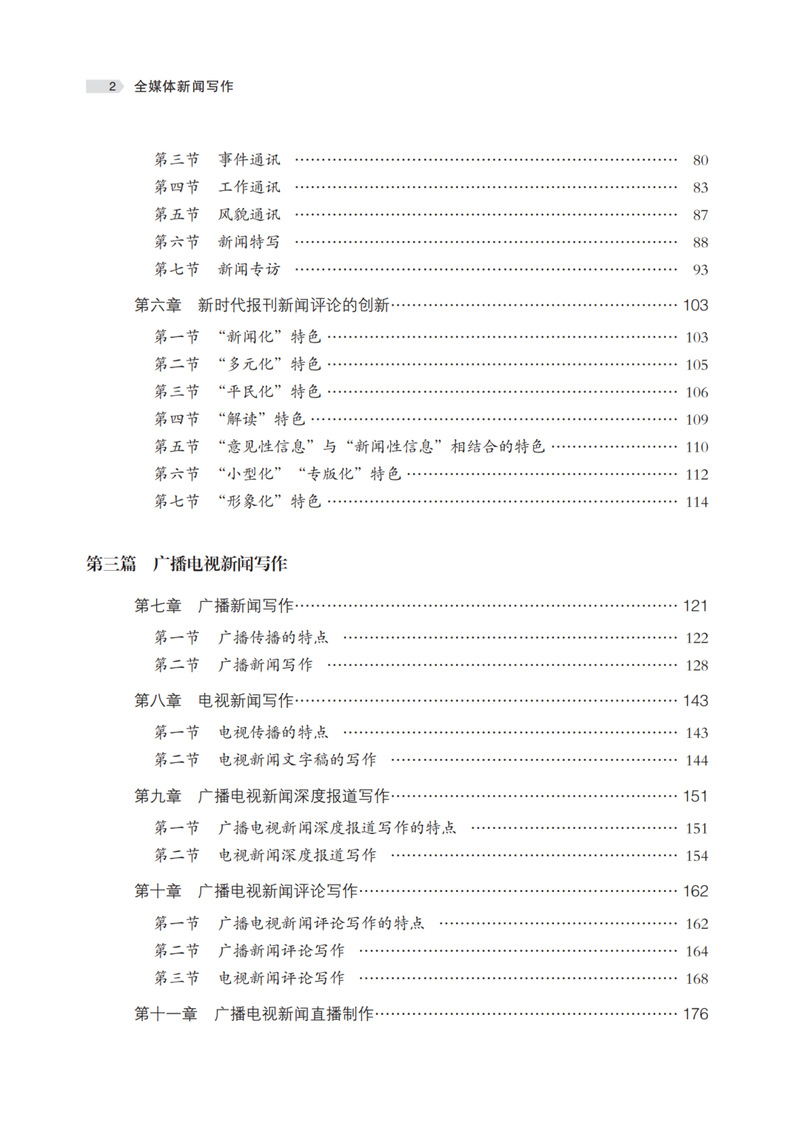

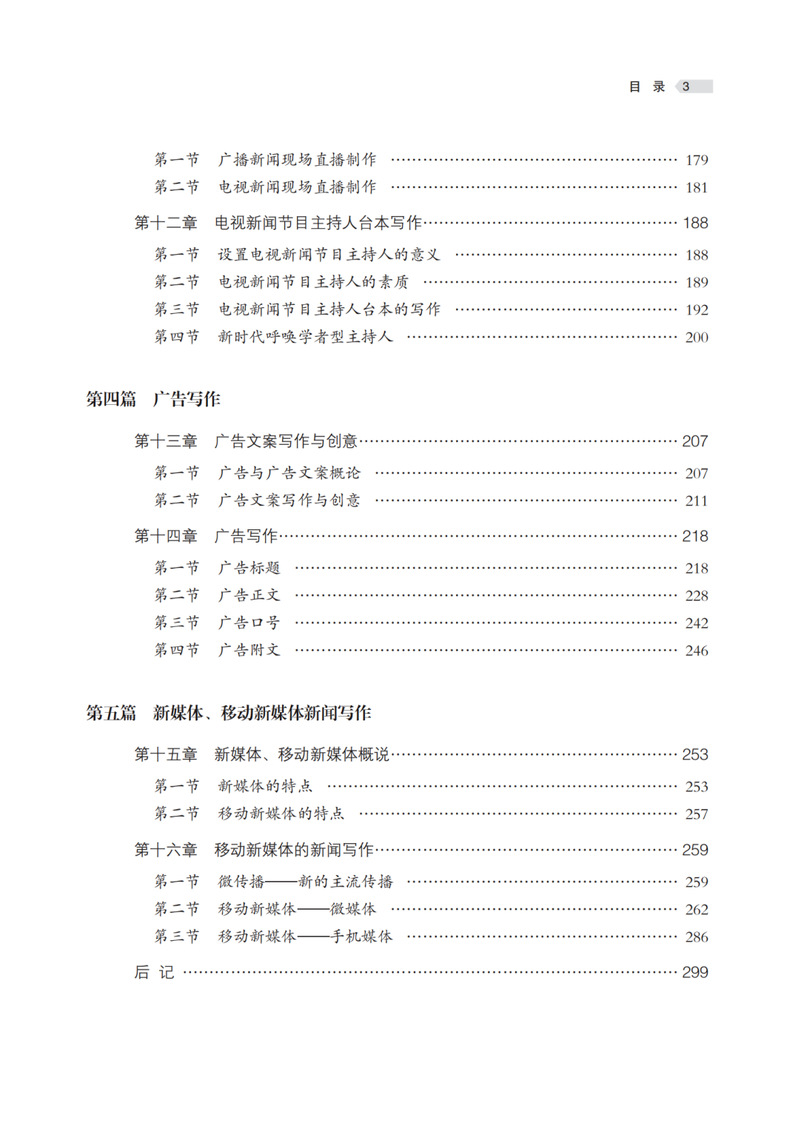

《全媒体新闻写作》:从传统记者到全媒操盘手的转型指南

发布者:林江龙一发布时间:2025-03-14浏览次数:92

你是否也经历过这些崩溃瞬间?

——刷屏热点的深度稿,写出来像工作总结;

——精心剪辑的短视频,文案却无人点赞;

——明明手握独家线索,发到平台却石沉大海……

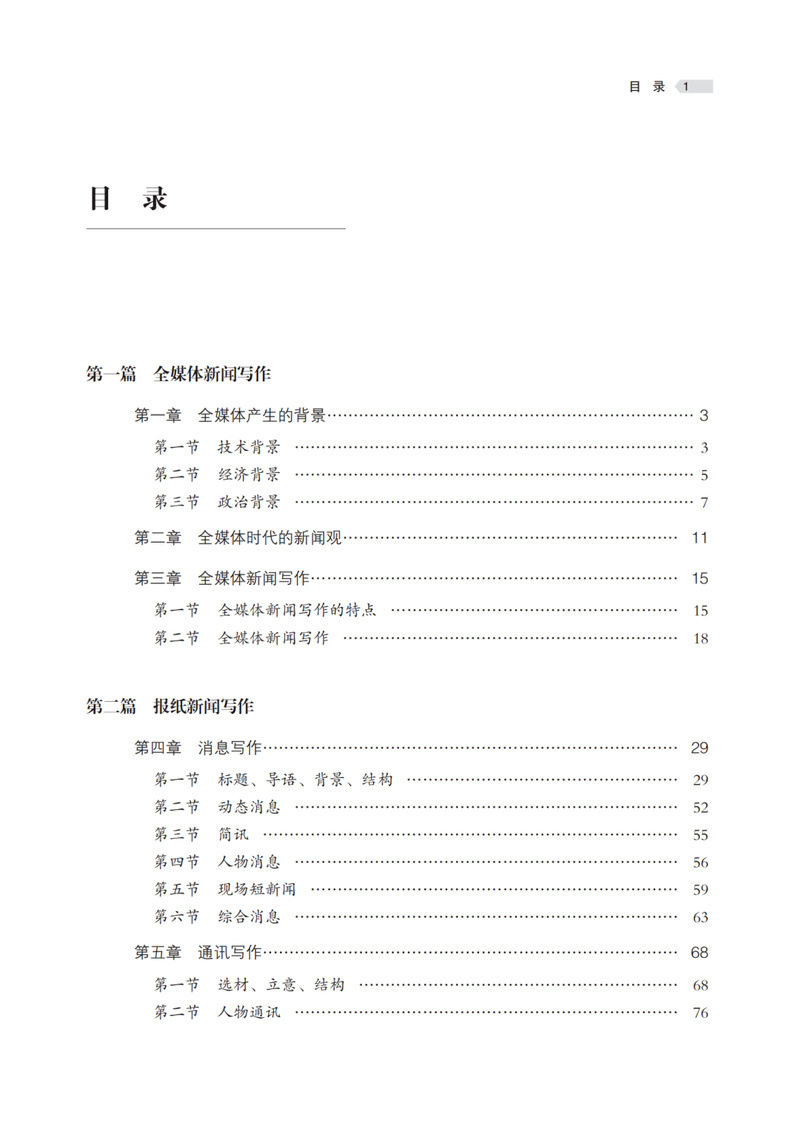

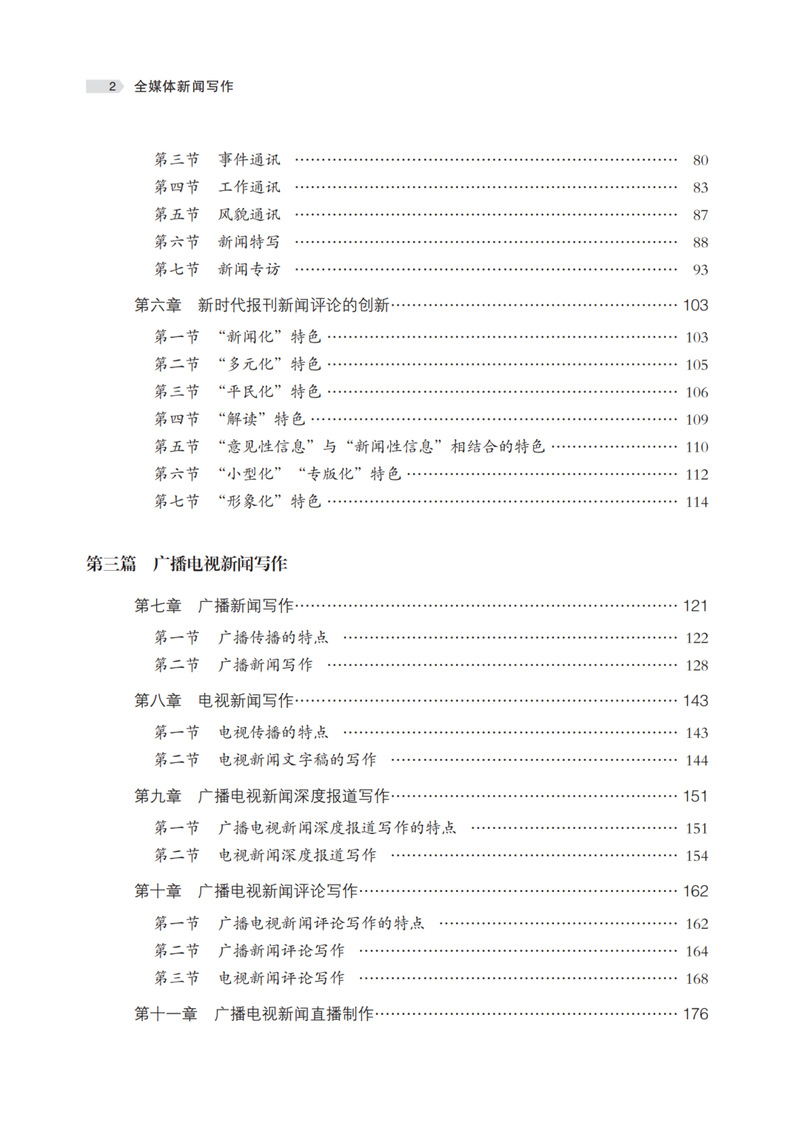

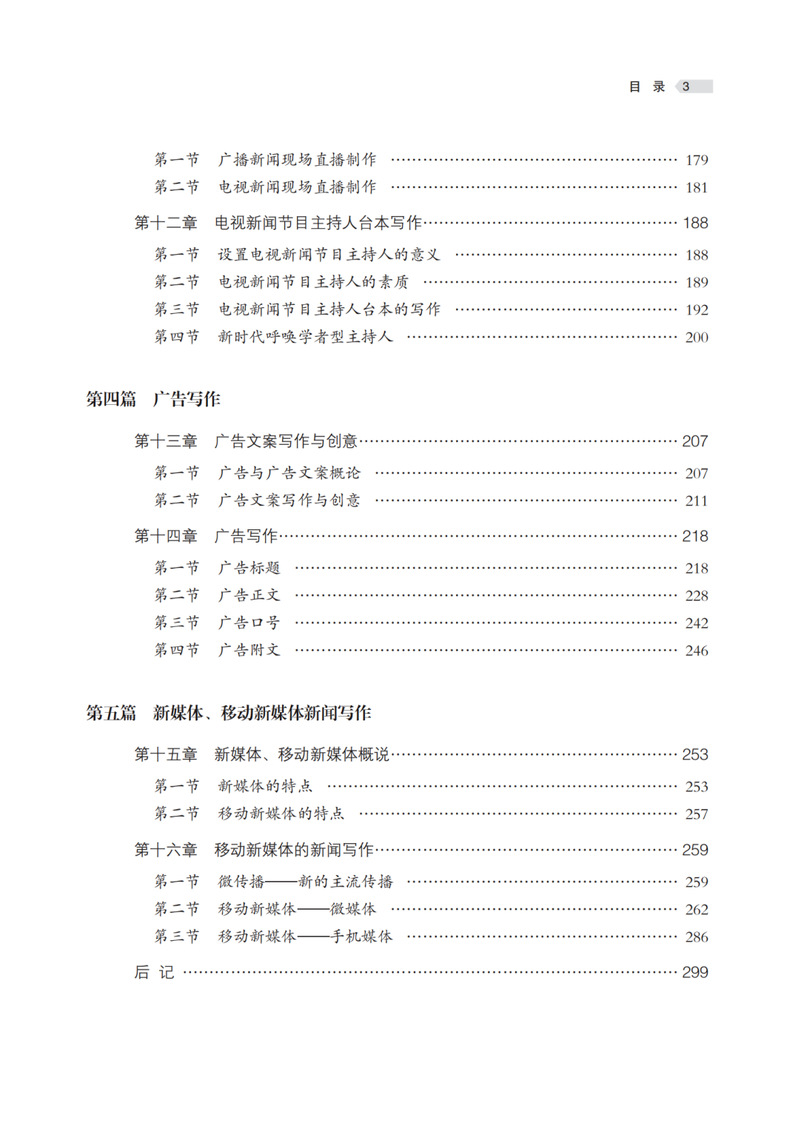

在全媒体时代,新闻写作早已不是“一支笔走天下”。从微博短评到微信长图,从直播话术到数据新闻,每个平台都在呼唤“能打”的内容工匠。广州大学教授韩炼老师,基于沉淀43年的教学经验,将爆款背后的逻辑拆解成可复用的工具箱——《全媒体新闻写作》,它不教你套路模板,而是用400+真实案例,带你看透“文字+视觉+互动”的融合表达密码。

作 者:韩 炼

定 价:69 元

ISBN:978-7-5657-3492-2

出版社:中国传媒大学出版社

本书作者韩炼老师,广州大学新闻与传播学院教授,从教43年,拥有丰富的教学经验。她的学生称韩老师的教学,用大量案例,与学生互动,教学风趣幽默,受益匪浅。本教材《全媒体新闻写作》是韩老师反复研究修改5年多而成的心血之作。

媒介融合发展的国际化大趋势,急需两类新型人才,即具有“全媒体”业务技能的新闻人才、具有复合型知识结构的专家型新闻人才,如何造就全媒人才?现在,当务之急是教材和专业基础知识的书籍要匹配。由此,本书应运而生。本书借助大量具有时代性和经典性的案例探索报纸、广播、电视、广告、新媒体的基本写作规律与融合转型之道,是当代新闻教育改革的先行教材之一。

本书在每一章节中,精心挑选了与主题紧密相关的实际案例,通过对400+案例的深度剖析与详尽解读,有效克服了理论学习的枯燥感。本书还特别注重案例的多样性和时效性,这些案例不仅涵盖了广泛的领域,而且作者通过这些案例深入探讨了理论与实践之间的联系,帮助读者更好地理解理论知识的实际应用,从而有效提升了学习的深度和广度。

本书作者亲自制作了精美的学习课件,以方便老师教学使用,可留言申请。

忆韩炼老师课

上韩老师的系统新闻写作课是读大二时的1998年,至今已26年。新闻写作是新闻系学生安身立命之技,毕业之后虽未从事媒体工作,但得益于大学时打下的基础,在单位也能以“码字”为特长获领导、同事认可。回想韩老师授课,有三大特点记忆犹新。

一是案例教学。韩老师课每一讲、每一专题都附有大量案例。韩老师通过对案例分析详解,破除了学习理论的枯燥,同时要求经常以“临摹”案例的方式,让同学们迅速掌握新闻写作的技巧,并加深对理论的理解。记得在上完导语写作后,恰逢系里开毕业生招聘会,有93级毕业的大师兄师姐回校“省亲”,我模仿着央媒的写法交了份导语作业,获得韩老师赞赏并在班里当作“范文”,让我着实高兴了好几天,并自觉加大了对案例模仿研究的力度,受益匪浅。

二是提问互动。韩老师每课必提问,且问题还不少,很多时候还喜欢走下讲台到学生身边连问、追问。每当同学们回答正确时,韩老师总会露出天真满意的笑容并不吝表扬之词。而当有同学回答不了或回答错误时,韩老师马上便沉着脸,眼睛往上“一抬”,两道如剑的眼神越过鼻梁上的老花镜“直击”作答的同学。在同学“懊悔”地低下头后,韩老师缓缓“抱怨”同学不认真听讲后,又加重语调重新讲解该知识点。韩老师提问多且广,起初常有“逃课”的同学被有幸点名却没到,每次韩老师都会“激动异常”,语重心长地讲述一堆人生道理,并阐述旷课严重后果一一再不来上课将会挂科。久而久之,韩老师成为系里最“严”,学生最“怕”的老师,她的课成为出勤率最高的课。

三是“幽默”教学。“幽默”这个词跃入脑海时我也“吓”了一跳,韩老师是以“严”著称的呵,但跃入之后便难挥去。应该是韩老师察觉到了同学们可能会觉得她过于严厉,也想办法尽量缓和课堂气氛。有好几次,在讲课前或在课中间,韩老师会停下授课,突然脸带得意的笑容郑重其事地宣布:要讲个笑话。记得第一次韩老师这么宣布时,同学们瞬间安静,面面相觑,脸带惊讶和疑惑地呆望着着韩老师。韩老师的笑话在我们看来并不那么好笑,但韩老师常常是未讲先自笑,每次同学们都安静地盯着、听着,待韩老师以“讲完”的姿态并“深情”地期待我们“肯定”会被逗笑后,才反映过来笑话讲完了,全班同学集体“爆笑”。多年过去了,韩老师讲的笑话内容是什么不记得了,但讲笑话的事却记得清晰无比。

时间如白驹过隙,一晃,韩老师现已是80后了。退休后韩老师身体一直不太好,今年6月还摔了一跤,磕掉了4颗牙,缝了十几针,但她还心系新闻教育事业,笔耕不缀,拖着病体完成《全媒体新闻写作》(前后历经5年)。当得知韩老师完成此大作时,我极度震惊,一如当时在课堂听她说要给我们讲笑话一样——惊呆了。进而是感慨、敬佩、感动,是什么样的精神力量、意念毅力支撑那羸弱多病的躯体迸发出如此力量啊!学为人师,行为世范,韩老师我们永远景仰您!

国家税务总局广州市白云区税务局党委委员、副局长沈明光

韩炼:“要做一个能独立思考的记者”

说来也巧,从小学起迈过中学阶段,历经大学四年,总是在关键时期,我都能遇见一位为我指路“开窍”的明师。而回望那二十多年的求学生涯之中,大学时期的韩炼老师无疑是对我影响最深远的一位,堪称严师。

1998年正上大学二年级,给我们开“新闻写作”课的是一位脾气古怪的小老太,她就是韩炼老师。印象里当时的韩炼五十多岁了,或因严谨治学的性格使然,最初认识的她不苟言笑,眼神锐利,穿着颇为守旧古板。上她的写作课,同学们几乎个个大气也不敢出,更别提打瞌睡了,因为韩炼有一“提神”的绝招:随时都可能喊到你站起来回答她的问题。我也是韩老师经常关照到的那位“幸运儿”,可以这么说,我的“勤于思考”绝对是被韩老师压榨出来的,后来也慢慢习惯了这种方式,同学们亦然。韩炼的新闻写作课对我们这些初摸门道的新闻专业学生来说犹如“及时雨”,她严厉地“逼”我们养成了良好的写作基本功,使我们在大学期间从未间歇的新闻单位实践工作中,获得了“天然”的基础优势。如今回想起来,实在是韩炼老师的功劳。

少年不识师恩重,只是当时尚惘然。大三时,让大家又敬又畏的“小老太”又出现在讲台前,这次她给大家上的是堪称提神升级版的“新闻评论”课。回答得不好,韩老师会毫不客气地批评,但她会指出你的谬误;回答得好或者深得其意的,小老太会开心地“咯咯咯”笑起来,听起来有点“瘆人”。韩炼老师其实是一个很简单的人,她只是不善或不屑于说好听话的“人情世故”罢了,但她热爱着她的教学事业,对自己的学生认真负责,乃至于苛刻。

新闻评论课对我的职业生涯影响深远。我到现在依然记得韩炼老师对我说过的一句话:“学好写新闻评论,才能做一个独立思考的记者。”工作多年后,韩炼老师见到我时,仍然会关心我的评论写作,她的那份认真执着,实在是让后辈也有些汗颜。

毕业很多年来,偶尔有留意到韩炼老师始终笔耕不辍,她围绕消息写作与视觉形象、标题的特色,深度报道的思辨美等课题频频发表论文著作,或对时下新闻界现象、中国新闻教育改革提出尖刻的点评与思考。年逾八十的她,尽管年迈体孱,还筹划着出版新著《全媒体新闻写作》,其治学精神令人景仰不已。

如今,我依然奋战在新闻战线上,虽二十多年过去了,无甚建树,但始终怀初心之念坚持不懈,惟以此致敬我的严师——韩炼先生。

羊城晚报社对外传播部副主任、香港记者站站长王漫琪

韩 炼,又名韩光莉,广州大学新闻与传播学院教授(复旦大学评审),中山大学访问学者,对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院(教育部百所人文社会科学重点研究基地)特约研究员,2007年获广州市人民政府授予的“广州市终身教育奖”。

韩炼1963年华中师范大学中文系本科毕业,先后在湖北武汉公安管理干部学院、华中科技大学、华南理工大学、广州大学从事政治理论、汉语言文学、新闻传播教育43年,著有《系统新闻写作学》等独著作品3部,《应用写作大要》等合著作品2部,在《现代传播》《新闻大学》《中国广播电视学刊》《新闻战线》等学术期刊发表学术论文、文艺作品60余篇。

如何推进媒体深度融合发展,建设全媒体,培养全媒化、复合型、专家型的新闻传播人才,是当今新闻传播业界、学界共同研究与关注的热点话题。

全媒体时代对新闻院校的专业人才培养提出了挑战,新闻教育应如何调整和变革?学生需要掌握哪些核心专业技能?本书作者明确指出,掌握互联网的新思维、新本领至关重要。互联网不仅重构了传媒业,还重塑了记者的角色——全媒体新闻写作要求记者精通报纸、广播、电视、广告、新媒体的基本写作规律与融合转型之道。

本书既有对学术理论的探讨,又有对实践操作的指导,并借助大量具有时代性和经典性的案例进行阐释,力求理论与实践紧密结合。每章后面设计了“阅读·思考·实训题”,旨在学以致用,使读者举一反三。本书适用于全媒体教育者、研究者、从业者,以及新闻传播学专业的学生。

初 审|田 甜

复 审|周 娜